«Старинный, провинциально уютный, с изящно срубленными деревянными домиками, глубокими оврагами, многочисленными храмами, парковыми зонами городок на Волге породил множество сказок, легенд и преданий. Живописность и необычность этого места всегда привлекала писателей, художников и поэтов».1

Короленко писал об этих местах: «Сколько призрачных страхов носится ещё в этих сумеречных туманах, так густо повисших над нашей святою Русью!»

Юрьевец семнадцатого века – не только значительный военно-административный и торгово-промысловый, но и религиозный центр. Средневековый посад со всех сторон окружали монастыри, входящие вместе с крепостями и гарнизонами в слободах в систему обороны города. С севера – Ломова пустынь, с юга – Тихвинский монастырь, с запада – Богоявленский, а с востока, на левом берегу Волги, – Кривоезёрский монастырь, также известный как Троицкая Кривоезерская пустынь.2

«Пустынь сия находится в Костромской губернии на левом берегу Волги, знаменитой русской реки, кормилицы-матушки. Она расположена не вдалеке от нея, по прямому направлению не более одной версты. Прямо перед нею, на противоположном берегу Волги раскинулся уездный город Костромской губернии, Юръевецъ-Поволъский, с его церквями и домами. Самая пустынь построена на песчаных холмах. Она с трёх сторон окружена озёрами. Кривым, от коего и получила название Кривоезерской, Змиевым и Лопённым; окаймляется ещё полями и рощами, состоящими большей частью из берёз, сосны и отчасти дуба. С южной стороны монастыря тянутся на протяжении нескольких вёрст песчаные возвышенности, называемым Асафовыми горами», – писал Протоиерей Алексий Воскресенский в 1904 году.3

Сердцем монастыря были его храмы, каждый со своей уникальной историей и архитектурным стилем. Среди них выделялся Иерусалимский собор, возведенный в период с 1816 по 1827 годы, его величественные стены хранили в себе память о многочисленных молитвах и богослужениях. Рядом с ним стоял Троицкий собор (1735-1754), более древний, его архитектура, возможно, отражала стилистику предшествующих эпох. Возвышалась над всем комплексом колокольня, построенная в 1795 году, ее звон, предположительно, раздавался далеко по Волге, сообщая о жизни обители и призывая к молитве.

Городу довелось познать и монголо-татарское иго, и интервенцию польско-литовских феодалов. Не раз крепость сжигали враги. Не миновали его и эпидемии чумы в 1655 году – погибло почти три четверти населения. Но, он снова восстанавливался, рос и преображался. Однако, мирная жизнь монастыря была прервана трагическими событиями XX века. Революционные события 1917 г. привели к разрушению, а в середине 1950-х годов, в связи с созданием Горьковского водохранилища, все постройки, включая Иерусалимский и Троицкий соборы, колокольню и прочие строения, были разрушены и территория затоплена.

Сегодня Кривозёрского монастыря нет, его скрыло под своими водами Горьковское море. Однако память о нем сохраняется в воспоминаниях очевидцев, тех, кто жил по соседству с этим монастырем. Место, где некогда стоял этот монастырь, напоминает о быстротечности времени и о трагической судьбе многих памятников истории и культуры, потерянных в результате грандиозных строительных проектов.

-

Фреска. Праотец Авраам. Хранится в Третьяковской галереи, Москва

Фреска. Праотец Авраам. Хранится в Третьяковской галереи, Москва -

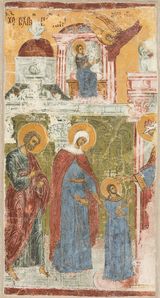

Фреска. Введение Девы Марии во храм. Хранится в Третьяковской галереи, Москва

Фреска. Введение Девы Марии во храм. Хранится в Третьяковской галереи, Москва -

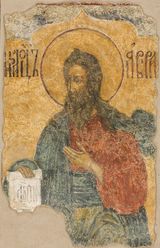

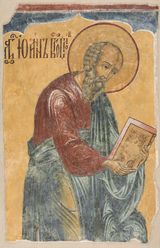

Фреска. Иоанн Богослов. Хранится в Третьяковской галереи, Москва

Фреска. Иоанн Богослов. Хранится в Третьяковской галереи, Москва

Живописцы оценили мир легенд, окутавших старый город, древний вал, многие века охранявший подступы к городу, неприступный берег, о который лениво плещутся волжские волны.

Первыми большими художниками, «открывшими» Юрьевец, были академики живописи братья Григорий и Никонор Чернецовы. Удивительна биография этих сыновей иконописца из села Луха бывшего Юрьевецкого уезда Костромской губернии. Только благодаря своему незаурядному таланту, помноженному на неиссякаемое трудолюбие, смогли они поступить в Академию художеств в Петербурге и окончить ее с золотыми медалями.

В 1838 году братья Чернецовы совершили путешествие по Волге в ладье, превращенной в художественную мастерскую. Проделав путь от Рыбинска до Астрахани, художники составили уникальную живописную панораму волжских берегов, в которую вошло свыше тысячи рисунков, этюдов, картин. Часть из них посвящена Юрьевцу, где братья, были не один раз и до своего путешествия по Волге.

«Юрьевец по своему положению принадлежит к примечательным местам по Волге, – с восхищением отмечают Чернецовы в своих путевых заметках. – Расположенный при подошве гор правого берега, который здесь высок и основательно изрыт глубокими оврагами, разделяющими высоты, этот город очень живописен». На картинах, в этюдах и зарисовках художников в присущем им документально-поэтическом стиле запечатлены улицы города и его окрестности: Соборная площадь, въезд на Пятницкую гору, набережная Волги, развалины Белого города, Жареный бугор.

Фоторепродукции нескольких юрьевецких работ художников Чернецовых представлены в экспозиции местного музея. Подлинники их находятся в музеях Ленинграда и Алупки.

-

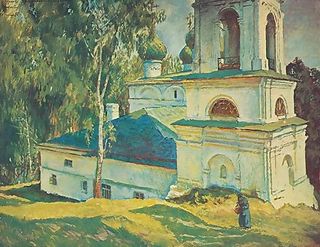

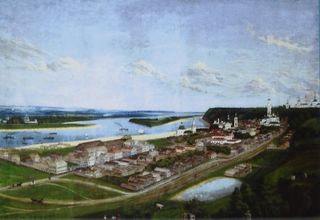

Чернецов Н. Г. Юрьевец Повольский. 1848, х., м. Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник

Чернецов Н. Г. Юрьевец Повольский. 1848, х., м. Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник -

Чернецов Н. Г. Вид уездного города Костромской губернии Юрьевца-Повольского. 1851, х., м. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Чернецов Н. Г. Вид уездного города Костромской губернии Юрьевца-Повольского. 1851, х., м. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Летом 1870 года в Юрьевец приезжал на этюды Алексей Кондратьевич Саврасов. К началу 1871 года у него уже была закончена картина «Волга над Юрьевцем», в которой Саврасов за два года до «Бурлаков на Волге» Репина горячо и сочувственно затронул тему бурлацкого труда: «Над пенистыми волнами носятся чайки. Небо забито тяжелыми тучами. Сквозь небольшие просветы в них пробиваются слабые лучи заходящего солнца. Вдали, на зеленом взгорье, – Юрьевец. А по берегу Волги, надрываясь из последних сил, тянется к уже близкому костру на стоянке ватага бурлаков, ведущих на бечеве баржу». Картина «Волга под Юрьевцем» находится в частном собрании во Франции. Эскиз к ней «Бурлаки на Волге» хранится в Государственной Третьяковской галерее. В экспозиции Казахской Государственной галерее им. Т. Г. Шевченко в г. Алма-Ате имеется авторский вариант картины под названием «Вид Волги под Юрьевцем» (х., м., 70,5X96). С нее художником Д. Калачевым сделана копия для Юрьевецкого краеведческого музея.

-

Саврасов А. К. Вид Волги под Юрьевцем. 1870-е, х., м. Казахская Государственная галерея им. Т. Г. Шевченко в Алма-Ате

Саврасов А. К. Вид Волги под Юрьевцем. 1870-е, х., м. Казахская Государственная галерея им. Т. Г. Шевченко в Алма-Ате -

Саврасов А. К. Бурлаки на Волге. 1871, м., бум. Государственная Третьяковская галерея

Саврасов А. К. Бурлаки на Волге. 1871, м., бум. Государственная Третьяковская галерея

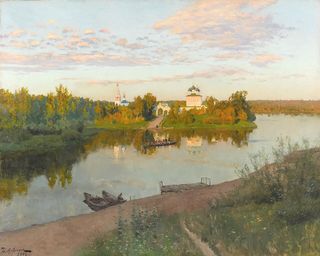

В 1890 году в Юрьевец на этюды приезжал любимый ученик Саврасова Исаак Ильич Левитан. Советский искусствовед Софья Пророкова в своей книге «Левитан» рассказывает, как обворожил художника Юрьевец и его окрестности, где «история, еще более древняя, чем плесская, листала перед ним свои удивительные страницы». Город показался Левитану суровым и таинственным по сравнению с улыбчивым Плесам. Но именно здесь, после долгих творческих поисков, великий русский художник-пейзажист нашел эмоциональный ключ к таким своим прославленным картинам, как «Тихая обитель», «Вечерний звон». В них природа выражает целую гамму поэтических чувств и настроений: тихую радость и душевный покой, светлую грусть и мечтательную задумчивость.

В «Тихой обители» юрьевчане старшего поколения без труда узнают окрестности бывшего Кривоозерского мужского монастыря, находившегося до образования Горьковского водохранилища напротив Юрьевца на левом берегу Волги: «Ласковое предвечерье. Мягко темнеющее небо. Над лесом плывут маковки белеющего монастыря. Через речку перекинуты лавы. Они словно граница между шумной суетой города и тихим, загадочным миром природы. Но глубокий смысл картины не в идеализации отрешенности от жизни, а в умении по-левитановски чутко услышать ее поэтические мелодии».

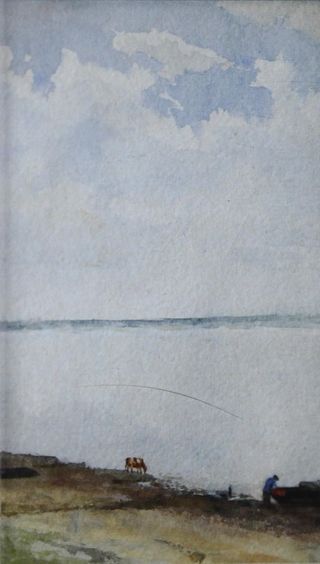

По юрьевецким мотивам Левитаном был написан в 1890 году красивый по колориту серебристо-голубой пейзаж «Пасмурный день на Волге».

-

Левитан И. И. Пасмурный день на Волге. Юрьевец. 1890, этюд. Серпуховский историко-художественный музей

Левитан И. И. Пасмурный день на Волге. Юрьевец. 1890, этюд. Серпуховский историко-художественный музей -

Левитан И. Вечерний звон. 1892, х., м. Государственная Третьяковская галерея

Левитан И. Вечерний звон. 1892, х., м. Государственная Третьяковская галерея -

Левитан И. Тихая обитель. 1890, х., м. Государственная Третьяковская галерея

Левитан И. Тихая обитель. 1890, х., м. Государственная Третьяковская галерея

Как известно, выдающиеся советские архитекторы Веснины и сами были одаренными художниками, в особенности младший, Александр. Красота окружающей природы очень рано пробудила в них желание рисовать. «Приблизительно с десятилетнего возраста, – вспоминает Виктор Александрович, – мы стали писать этюды с натуры и, будучи очень дружны между собой, проводили прекрасные часы совместной работы на Волге». В фондах краеведческого музея находится большая коллекция детских и юношеских работ Весниных. Это этюды маслом и акварелью, где свежо и любовно выписаны десятки неприхотливых мотивов с оврагами, домами, дорогами, деревьями, горами, видами Волги.

-

Веснин В. Мост близ Покровской церкви г. Юрьевец. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца»

Веснин В. Мост близ Покровской церкви г. Юрьевец. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца» -

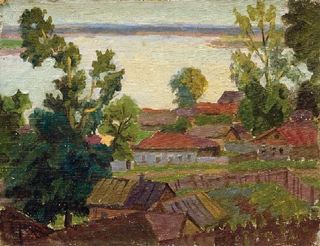

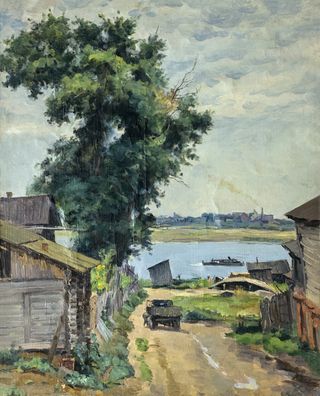

Веснин А. Волга у Юрьевца. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца»

Веснин А. Волга у Юрьевца. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца» -

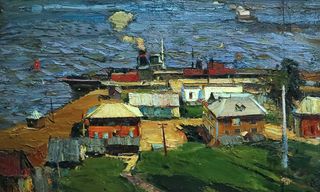

Веснин Л. На Волне. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца»

Веснин Л. На Волне. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца»

В советское время в Юрьевце работали над своими произведениями академики Ф. С. Богородский, Е. Е. Лансере, Г. М. Шегаль, Н. П. Шлеин и другие художники. В краеведческом музее экспонируются некоторые их работы, подаренные городу.

Наш земляк, пейзажист Иван Никандрович Нефёдов вдохновенно изучал природу не только родной ему Ивановской области, но и самых разных уголков страны – Поволжья и Урала, Крыма и Заполярья. В Юрьевец он начал регулярно приезжать для работы с натуры еще до революции, будучи учеником Московского училища живописи, ваяния и зодчества, а затем Петербургской Академии художеств. И на протяжении всей своей жизни сохранил к волжскому городу чувство любви и признательности.

Прекрасные русские пейзажи города запечатлены многими художниками. Эти картины достойно хранятся в русских художественных музеях. Живописный пейзаж «Юрьевец» Николая Павловича Шлеина, написанный в 1937 году, представляет благостный предвоенный пейзаж, исполненный с крутого берега Волги.

Лето 1938 года в Юрьевце провел художник Евгений Евгеньевич Лансере, сын известного русского скульптора Е. А. Лансере. Будучи талантливым графиком и иллюстратором, Лансере после революции посвящает свое творчество оформлению советской книги. Им создано множество зарисовок – пейзажных, жанровых, портретных.

Для летней студенческой практики выбирает в 1948 году Юрьевец известный художник Григорий Михайлович Шегаль, в то время профессор художественного факультета ВГПКа. Старый мастер был взволнован и покорен красотой здешних мест. Несмотря на свои 59 лет, он исходил с альбомом в руках весь город, писал с вдохновением, создав живописную поэму о городе. С упоением и страстью писал город и Волгу летом 1948 г.: «Великая русская река, силуэты старинных церквей, горы, увенчанные вековыми соснами, слились у него в знаменательный образ Руси, прекрасной Родины-матери».

Юрьевецкий сезон был настолько плодотворен, что по приезде в Москву Шегаль начинает готовить выставку, целиком состоящую из привезенных с летней практики работ. Выставка открылась в 1949 году и имела большой успех. «Трудно поверить, – пишет исследователь творчества Шегаля искусствовед С. В. Разумовская, – что за полтора месяца было написано столько превосходных законченных пейзажей – маленьких, больших, разнообразных по мотивам, настроениям, удивительно русских, национальных. Это мужественные и сильные образы нашей Родины – просторы могучей русской Волги, березы, холмы, овраги, сосны и среди всего этого, как приоткрывшаяся страница истории страны, старый город с древними колокольнями!»

-

Шегаль Г. М. Рыбачья слободка. 1948, х., м. Белгородский государственный художественный музей

Шегаль Г. М. Рыбачья слободка. 1948, х., м. Белгородский государственный художественный музей -

Шегаль Г. М. Спуск к Волге. Юрьевец. 1948, х., м. Государственный художественный музей Алтайского края

Шегаль Г. М. Спуск к Волге. Юрьевец. 1948, х., м. Государственный художественный музей Алтайского края -

Шегаль Г. М. Сумерки. Волга. 1948, карт., м. (Частная коллекция)

Шегаль Г. М. Сумерки. Волга. 1948, карт., м. (Частная коллекция)

Юрьевецкие пейзажи Г. М. Шегаля находятся в Третьяковской галерее, в Костромской и Львовской картинных галереях. Большая часть их является собственностью семьи художника. В Юрьевецком краеведческом музее находятся две работы, преподнесенные художником в дар городу, – «Юрьевец с горы Поэтов» и «Грачевский овраг».

В пейзаже «Юрьевец с горы Поэтов» с большим настроением, сочными, как бы промытыми красками написаны Волга, дома на Ленинской и Советской улицах, колокольня, клубящиеся облака. На переднем плане — спираль глинистой тропы, вьющейся по склону горы с огромной раскидистой липой. Рядом с нею крошечными кажутся фигурки путников — старушки в белом платочке, остановившейся, чтобы пропустить поднимающихся снизу молодую женщину и мужчину с ребенком на плече. Вся картина пронизана светом и свежим ветром, полна радости жизни.

Работы заслуженного деятеля искусств РСФСР, члена-корреспондента Академии художеств СССР Федора Семеновича Богородского находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, в музее Вооруженных сил СССР, в Горьковском художественном музее и в краеведческом музее небольшого волжского городка. Богородский родился в соседнем с Юрьевцем Нижнем Новгороде и хорошо знает здешние места. По всей вероятности, это он подсказал своему другу Шегалю выбрать Юрьевец для летней практики и сам приехал с ним сюда. Краеведческому музею художник подарил два прекрасных пейзажа «Волга под Юрьевцем» и «Юрьевец с горы МТС».

Целую серию карандашных зарисовок посвятил волжскому пейзажу ивановский художник Н.П. Секирин. Тонкая вязь линий легко и поэтично вычерчивает знакомые места: Ямской, Селецкий и Мальгинский долы, городские окраины, вид на Юрьевец с Горицкой горы.

Преображенную Волгу показал в своей картине «Набережная в Юрьевце» кинешемский художник С.И. Ковалев. Яркие, сочные краски, смелый фактурный мазок, характерные для творческой манеры этого самобытного живописца, как нельзя лучше передают мощь сегодняшней Волги, ощущение новых ритмов жизни на ее берегах.

Этой же теме посвящены графические листы ивановцев Ю. Б. Кабанова и В. П. Туманова. «Строительство нового речного вокзала», «Юрьевецкий порт», «Юрьевец. 14 июня 1958 года» и другие (тушь, карандаш, акварель).

В книге поступлении юр8евецкого музея есть такая запись: «Картины сданы 23 июня 1941 года В. Н. Моисеевым во временное пользование». Но они остались в музее навсегда: художник Моисеев погиб на фронте. По названиям работ Венедикта Николаевича Моисеева можно составить карту города – «На Ленинской площади», «Нижний конец города», «Пристань», «Вид на город с горы МТС», «Озеро в Белом городе», «Переулок Красной Звезды зимой»...

Это был мечтатель и романтик, влюбленный в свой город. Работал учителем рисования в школе, вел кружок в Доме пионеров. А в остальное время его видели всюду с этюдником – на Волге, в лесу, на улицах. Но война оборвала жизнь художника-коммуниста.

Этот древний город восхищал и до сих пор продолжает волновать воображение живописцев. Представляют интерес гравюры Сухова и акварели А. Кореонова.

-

Сухов. Верхний конец Юрьевца 1 пол. XIX в. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца»

Сухов. Верхний конец Юрьевца 1 пол. XIX в. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца» -

Сухов. Нижний конец Юрьевца 1 пол. XIX в. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца»

Сухов. Нижний конец Юрьевца 1 пол. XIX в. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца» -

Кореонов А. Город Юрьевец. 1857, акв.

Кореонов А. Город Юрьевец. 1857, акв.

Великолепны работы Ивана Григорьевича Уруева, самобытного художника, писавшего в стиле наивного творчества. Здесь живут и творят талантливые художники: А. Ю. Ушаков, А.В. Фотеичев, В.Ф. Калбенин, А.А. Горохов и другие. Краеведческий музей регулярно проводит выставки работ юрьевецких художников-любителей.4

-

Уруев И. Г. Юрьевец зимой. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца»

Уруев И. Г. Юрьевец зимой. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца» -

Ушаков А. Ю. Зимой. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца»

Ушаков А. Ю. Зимой. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца» -

Фотеичев А. В. Ёлнать. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца»

Фотеичев А. В. Ёлнать. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца» -

Калбенин В. Ф. На берегу Волги. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца»

Калбенин В. Ф. На берегу Волги. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца» -

Горохов А. А. Юрьевец. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца»

Горохов А. А. Юрьевец. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца» -

Курылев С. П. Город Юрьевец на Волге. 1951, к., м.

Курылев С. П. Город Юрьевец на Волге. 1951, к., м. -

Заремба. Вид Юрьевца с Волги. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца»

Заремба. Вид Юрьевца с Волги. Из собрания музейного объединения «Музеи города Юрьевца» -

Манухов И. А. Лето в Юрьевце. 2001, акв. (Частная коллекция)

Манухов И. А. Лето в Юрьевце. 2001, акв. (Частная коллекция) -

Берегов В. Ю. Восход солнца. Юрьевец. 2010, карт., пастель, темп. // Художники земли Ивановской. – Иваново : А-Гриф, 2016

Берегов В. Ю. Восход солнца. Юрьевец. 2010, карт., пастель, темп. // Художники земли Ивановской. – Иваново : А-Гриф, 2016 -

Ковальский А. Юрьевец. 2018, х., м. (Частная коллекция)

Ковальский А. Юрьевец. 2018, х., м. (Частная коллекция)

Изобразительный ряд представлен документами из фонда библиотеки и открытого доступа.

По материалам:

1 Полякова Л. Л., Шлычков Л. А. Юрьевец : путеводитель. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1975. – С. 113-120. : ил.;

2 Негасимый свет: судьбы храмов и судьбы людей земли ивановской / В. Баделин, П. Белов, В. Мазурин и др.; рук. проекта, худ. ред., сост. и соавт. И. Антонов. – Иваново: Ивановская газета, 2000. – 352 с.: ил.;

3 Тихомиров, А. М. Ивановская митрополия Русской Православной Церкви: Иваново-Вознесенская епархия / А. М. Тихомиров ; редкол. : игумен Виталий (Уткин) и др. – Иваново : Референт, 2019. – 559 с.: ил.;

4 Юрьевец в живописных полотнах : [комплект открыток / сост., вступ. ст.: ИД "Референт"]. – Иваново : Референт, 2009. – 11 отд. л., влож. в папку